Мишель Фуко и его «профсоюз хулиганов»

Как французские интеллектуалы семидесятых бросили вызов пенитенциарной системе и заставили общество заговорить о положении в тюрьмах

В 1971-1972 годах тюрьмы Франции захлестнула волна бунтов. Самое жестокое из восстаний (всего их будет 32) началось 9 декабря 1971-го в пересыльной тюрьме «Ней» в Туле: заключенные разграбили тюремную мастерскую, подожгли библиотеку, распевая «Марсельезу» и выломав решетки, бросали из окон посуду, койки и стулья. Свои требования они передали наружу через кюре: горячий душ и зубной врач. Похожие требования, касавшиеся условий содержания и гигиены, звучали в исправительных учреждениях Лилля, Нима, Флери-Мерожи и Нанси. В Туле переговоры не заладились — полиция пошла на штурм, при котором были ранены 15 заключенных.

Министр юстиции Рене Плевен, в ведении которого находились тюрьмы, обвинил в подстрекательстве бунтов «некоторые подрывные элементы»; именно они, говорил чиновник, пытались «использовать заключенных (на которых и падут все последствия происходящего), чтобы спровоцировать в разных пенитенциарных учреждениях волнения, представляющие большую опасность». Министр имел в виду «Группу информации о тюрьмах» (ГИТ). Костяк ее действительно можно было назвать «подрывным элементом» — его составляли участники маоистского движения «Пролетарская левая», возникшего на волне студенческих протестов мая 1968-го и через два года объявленного вне закона. Но в поддержку радикалов из ГИТ выступали Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и другие знаменитости. В деятельности группы принимали участие священники, преподаватели престижных парижских университетов и сами сотрудники тюрем, а о создателе организации биограф позже напишет: «Его элегантный бритый череп был эмблемой политического мужества — путеводной звездой сопротивления институциям власти». У истоков «Группы информации о тюрьмах» стоял мыслитель, историк, один из самых ярких представителей европейской интеллектуальной сцены второй половины XX века Мишель Фуко.

От философа к бойцу

Участию Фуко в ГИТ предшествовали несколько десятилетий университетской карьеры — нетрадиционной, но все же далекой от уличной политики и активизма. Студентом он пару лет состоял во Французской коммунистической партии (ФКП), скорее всего — под влиянием моды и своего учителя, марксиста Луи Альтюссера, а позже вспоминал, что «никогда по-настоящему не принадлежал к коммунистической партии в силу того, что был гомосексуалистом». Покинул ФКП Фуко под впечатлением от советского «дела врачей»: незадолго до смерти Сталина их ячейку собрали, чтобы объяснить суть «заговора», а когда стало известно, что обвинения сфабрикованы, в партии это никак не прокомментировали. В дальнейшем Фуко не проявлял симпатии к коммунистам и с презрением отнесся к увлечению «красного мая» Мао Цзэдуном.

В середине 1950-х он — преподаватель психологии в парижской Высшей нормальной школе — заинтересовался психиатрией; результатом стала докторская диссертация о методах лечения душевных болезней в XVII-XVIII веках, опубликованная в 1961 году под названием «История безумия в классическую эпоху». Основной тезис Фуко сводился к тому, что «безумие» — не столько биологическое явление, сколько продукт социальных отношений, изобретение зарождающегося индустриального общества, изгонявшего тех, кто не вписывался в рамки нового порядка, «не только безумных, но и стариков, больных, безработных, бездельников, проституток». Фуко пытался составить «жития темных людей, исходя из тех речей, которыми в горе или в ярости люди эти обмениваются с властью» — похожая логика будет руководить им и в ходе исследования тюрем.

«Историю безумия» тепло приняла критика, ее хвалили Ролан Барт и Фернан Бродель. Фуко становится популярным, его приглашают на телевидение. Но всемирная слава приходит с публикацией «Слов и вещей» — самой сложной его работы, которая парадоксальным образом окажется бестселлером. «Величайшая революция со времен экзистенциализма», — кричал заголовок L’Express от 29 мая 1966 года. Три четверти полосы занимало фото улыбающегося автора. Газетному обозревателю сложно понять, в чем именно величие книги, однако он заверяет, что автор уже «поразил своих современников»; мысль Фуко покорит даже «едва знакомых с философией». Первые три тысячи экземпляров распроданы за неделю, повторный тираж расходится так же быстро, допечатки регулярно делают следующие несколько лет. Пресса отмечает, что «Слова и вещи» читают на пляжах и кладут на столики в кафе — это модно. В ореоле славы Фуко соглашается на трехлетний контракт с Тунисским университетом; страна проводит либеральную реформу образования и не скупится на приглашенных профессоров с именем.

Там и начинается история Фуко как интеллектуала-активиста: его приезд в Тунис совпадает с зарождением местного студенческого марксистского движения. В декабре 1966-го полицейские избивают студента, не оплатившего проезд в автобусе — это выливается в антиправительственные демонстрации и волнения в университетском городке. В июне 1967-го во время Шестидневной войны студенты выходят на пропалестинские митинги. Когда во время визита американского вице-президента Хьюберта Хамфри весной 1968-го манифестанты атаковали посольство США, начинаются аресты, в том числе и среди учеников Фуко. Преподаватели-иностранцы протестуют против задержаний, однако на общем собрании решают не перечить чужому правительству. Фуко настаивает на помощи арестантам — он идет к послу Франции, но дипломат отказывается «вмешиваться во внутренние дела Туниса». Тогда Фуко укрывает у себя студентов, скрывающихся от полицейских облав; у него дома прячут ротатор, на котором печатают революционные листовки. К процессу над студентами он готовит речь, однако свидетелем в суд его не вызывают; Фуко получает анонимные угрозы, а однажды по дороге из университета домой на него нападают и избивают— предположительно, полицейские в штатском. Официально власти Туниса не предъявляют никаких претензий знаменитому мыслителю, хотя многих его коллег к этому моменту выслали из страны, а тех, кто помогал студентам, заочно приговорили к тюремному заключению. Осенью 1968 года Фуко вернулся во Францию, отказавшись преподавать в Тунисе, пока там не освободят политзаключенных.

«Я стал свидетелем мощных студенческих выступлений, на несколько недель опередивших майские события во Франции. Шел март 1968 года. Волнения длились целый год: забастовки, отмена занятий, аресты. В марте во время всеобщей забастовки студентов полицейские ворвались в университет и стали избивать студентов дубинками. Многие из них были тяжело ранены. Потом начались аресты, процессы. Кто-то получил восемь лет тюрьмы, кто-то — десять, кто-то — четырнадцать. Я составил себе достаточно ясное и точное представление о том, каковы были ставки в борьбе, охватившей многие университеты мира. […] Эти мальчики и девочки, которые шли на страшный риск, изготовляя и распространяя листовки, призывая к забастовке… (они рисковали свободой!) произвели на меня сильное впечатление. Для меня это был реальный политический опыт…Там, в Тунисе, обстоятельства вынудили меня оказывать студентам конкретную помощь», — вспоминал Фуко.

Его отношение к марксизму меняется. Он замечает, что «тунисские студенты не были серьезно подготовлены в плане марксизма, да к этому и не стремились». Для молодежи теория Маркса не была догмой, но вселяла «желание, способность и возможность принести абсолютную жертву — без тени тщеславия, стремления к власти или выгоде». Марксизм дал протесту энергию, вызвал «жестокость, напряженность, поразительнейшую страсть», подвигнул на «страшный риск публиковать манифест, распространять его, призывать к забастовке: ставить под угрозу свою личную свободу. Это поразило меня невероятно». Фуко перечитал «Историю русской революции» Троцкого и, приехав в Париж, полушутя признался своему любовнику Даниэлю Деферу в «троцкизме».

«Наслаждался моментом и с энтузиазмом кидал кирпичи»

В Тунисе он следил за многотысячными студенческими протестами в Париже 1968-го, читая Le Monde и слушая радио. «Они не делают революцию, — говорил Фуко, — они и есть революция». К его возвращению во Францию протест исчерпал себя. Президент де Голль согласился распустить парламент и провести досрочные выборы, пригрозив, что в ответ на новые беспорядки мобилизует армию. ФКП призвала прекратить забастовку, правительство одну за другой запрещало левые молодежные группировки. На перевыборах в июне голлисты победили с большим отрывом, вдвое сократив представительство коммунистов и социалистов. Министерство образования запустило серию реформ, направленных, в том числе, на ослабление протеста. Центральное решение — открытие нового вуза в Венсеннском лесу. Власти преподнесли его как ответ на требования демонстрантов — Венсенн должен стать экспериментальным центром междисциплинарных исследований с автономным управлением при участии учащихся. Но попутно решалась и другая задача: выманить радикально настроенных студентов из Сорбонны — очага революционных настроений в центре Парижа — в предместья, тем самым изолировав движение.

В комиссию, которая формировала преподавательский состав нового вуза, вошли интеллектуалы первой величины — Жорж Кангийем, Ролан Барт и Жак Деррида. Отделение философии возглавил Фуко, позвавший к себе ветерана майских протестов Андре Глюксмана, который называл Пятую республику «фашистским государством», маоиста Алена Бадью и еще нескольких молодых леваков. Среди студентов Венсенна тоже оказалось немало коммунистов, троцкистов и членов «Пролетарской левой» (Gauche Proletarienne). Это была одна из самых заметных группировок, рожденных маем 1968-го. Гошисты прославляли Мао и китайскую культурную революцию, издавали газету, бесплатно распространяли билеты на метро, протестуя против повышения тарифов, и совершали набеги на самый дорогой парижский гастроном Fauchon, воруя продукты и раздавая их рабочим-иммигрантам. Как ницшеанца, Фуко в активистах «красного мая» привлекала не идеология, а опыт, схожий с тунисским — бунт преображает жизнь бунтующих, это «вопрос разрушения того, кто мы есть, и создания чего-то совершенно нового — абсолютной инновации».

Пресса нарекла Венсенн «красным бастионом». «Большинство рекрутеров с экспериментального факультета в Венсенне леваки», — писала Paris-Presse. К его открытию в декабре 1969-го в Париже еще слышались отзвуки майских событий. Всю осень и зиму Le Monde посвящала по несколько полос студенческим волнениям. В столичных и провинциальных университетах периодически вспыхивали забастовки и столкновения с полицией. 23 января 1969 года учащиеся лицея Сен-Луи в Латинском квартале собирались на показ документального фильма о майских событиях. Ректорат отключил электричество. Лицеисты принесли блок питания и все же провели киносеанс, а после вышли на митинг во дворе Сорбонны и попытались занять кабинет ректора, но быстро появилась полиция, и завязалась драка. Протестующих поддержали в Венсенне — Фуко, еще несколько преподавателей и пять сотен студентов забаррикадировались в административном здании. В ход шли столы, стулья и шкафы, только что с помпой доставленные в новый университет. Активисты «Пролетарской левой» скандировали: «Покончим с университетом!». На рассвете 24 ноября полиция начала штурм, применив слезоточивый газ. Группа студентов под предводительством Фуко поднялась на крышу, забрасывая силовиков кирпичами. «Свидетели вспоминают, что Фуко наслаждался моментом и с энтузиазмом кидал кирпичи — хотя и старался при этом не запачкать свой красивый черный велюровый костюм», — пишет его биограф Джеймс Миллер.

Сотни бунтовщиков погрузили в машины и развезли по участкам. Фуко с красными от слезоточивого газа глазами задержали одним из последних. Преподавателя отпустили рано утром, десятки студентов исключили, многим угрожало уголовное преследование. Через несколько недель после событий в Венсенне проходит митинг в поддержку отчисленных и арестованных, выступившего на нем Фуко Le Monde назвала «самым яростным оратором» — профессор обвинял силы правопорядка в намеренной провокации. Последующие месяцы число политзаключенных росло, к началу 1970-х достигнув нескольких сотен человек. Среди них было немало членов «Пролетарской левой», продолжавшей агитацию, несмотря на запрет; они обвинялись в призывах к насилию, посягательстве на государственную безопасность и выпуске запрещенных газет.

В сентябре 1970 года несколько десятков осужденных-гошистов объявили голодовку, требуя признать себя политзаключенными — тогда по французскому законодательству им полагались бы более мягкие условия содержания. Результаты продлившейся месяц акции протеста были незначительны: послабления (право на свидания и газеты) получили лишь те, чьи дела находились на рассмотрении суда госбезопасности. Но большинство активистов, осужденных за хулиганство, по-прежнему считались обычными уголовниками. В феврале 1971-го руководство «Пролетарской левой» приняло решение о повторной голодовке заключенных, которую должны были поддержать извне. Маоисты обратились к Даниэлю Деферу, состоявшему в «Пролетарской левой» и работавшему в Венсенне на отделении социологии, и он предложил Фуко участвовать в кампании солидарности. Тот быстро согласился, объяснив это научным интересом — философ собирался продолжить заявленную в «Истории безумия» тему мест и способов заточения. Осталось найти форму сотрудничества университетского мыслителя и объявленной вне закона левацкой группировки. Решили, что Фуко возглавит комиссию по изучению условий содержания в тюрьмах, где, в том числе, отбывали сроки активисты. Восьмого февраля 1971 года Фуко, стоя перед журналистами в капелле Святого Бернара, объявил о создании «Группы информации о тюрьмах».

«Никто из нас не может быть уверен, что не попадет в тюрьму»

Уже две недели церковь занята маоистами, голодающими в знак солидарности с осужденными товарищами. Тем утром они провели демонстрацию перед капеллой, во время которой Министерство юстиции пошло на уступки и согласилось изучить предложения по смягчению тюремного режима. Но одновременно префектура полиции начала разгон демонстрантов; при задержании несколько человек получили ранения, одному снаряд со слезоточивым газом попал в лицо. В такой обстановке появилась на свет «Группа информации о тюрьмах».

«Никто из нас не может быть уверен, что не попадет в тюрьму. Особенно в наши дни», — начал Фуко.

Он зачитал манифест группы: «В нашу повседневную жизнь все плотнее внедряется полицейский террор: на улицах и на дорогах, там, где есть иностранцы и молодежь, снова говорят о преступности убеждений; меры по борьбе с наркотиками усугубляют произвол. Над нами нависло "смирно!". Нам говорят, что правосудие перегружено. Для нас это очевидно. Но разве не полиция тому виной? Нам говорят, что тюрьмы переполнены. Но, возможно, туда заталкивают слишком много людей? До нас доходит очень мало информации о тюрьмах; это одна из самых потаенных областей нашей социальной системы, "черный ящик" жизни. Мы имеем право на информацию. Мы хотим знать. И поэтому мы вместе с заинтересованными судьями, адвокатами, журналистами, врачами, психологами создали "Группу информации о тюрьмах". Мы хотим знать, что представляют собой тюрьмы: кого и как отправляют туда, за что, что там происходит, как живут заключенные и те, кто их охраняет, в каком состоянии здания, каково положение с питанием, гигиеной, каков распорядок дня, медицинский контроль, что там за мастерские, как оттуда выходят и какой прием находит бывший заключенный в нашем обществе. Все эти сведения отсутствуют в доступных нам официальных отчетах. Мы надеемся получить их от тех, кто по тем или иным причинам имеет опыт заключения или же как-то связан с тюрьмами. Мы обращаемся к этим людям с просьбой связаться с нами и сообщить то, что им известно. Мы разработали вопросник, который готовы предоставить всем желающим. Как только наберется достаточно свидетельств, мы опубликуем результаты».

Текст подписали Фуко, античник Пьер Видаль-Наке, во время войны в Алжире предавший огласке факт применения пыток французскими солдатами, и главред католического журнала Esprit Жан-Мари Доменак. Манифест вводил в заблуждение — казалось, что речь шла о традиционной правозащитной инициативе при поддержке публичных персон. На деле ГИТ не была «организацией» и не имела ни руководства, ни даже членства.

Адрес группы: «Абонентский ящик 285, улица Вожирар, Париж XV» — это квартира Фуко, большая часть манифеста написана им же. Вдвоем с Дефером они координировали работу групп, наблюдавших за разными тюрьмами. ГИТ давала голос тем, кто мог непосредственно описать «самое бредовое проявление власти» — карательную систему. Это были адвокаты, критически настроенные к французскому правосудию; готовые сотрудничать тюремные врачи и социальные работники; семьи заключенных и сами бывшие заключенные. Фуко говорил о «новом типе интеллектуала», и это радикально отличалось от того образа послевоенного французского интеллектуала, олицетворением которого был Сартр: он изрекал истину от имени тех, кто якобы не мог ее высказать, он наставлял массы. После мая 1968-го Фуко оспаривал правомерность таких притязаний: «массы сами прекрасно и отчетливо все знают, знают даже намного лучше, чем интеллектуалы, и гораздо лучше могут это выразить». «Новый интеллектуал» держался в тени и раскрывал репрессивные практики государства, исходя из собственного опыта.

«Мы не собираемся реформировать тюрьмы, мы не собираемся отбить тюрьмы у государства, мы собираемся дать голос тем, кто узнал тюрьму изнутри», — говорилось в манифесте ГИТ. Однако задачей ее не был лишь сбор и обнародование информации. В 1973 году Фуко признавался, что группа целенаправленно запутывала следы: «Важно, чтобы тюремная бюрократия не знала, была ли она реальной организацией или же нет». ГИТ «с самого начала замышлялась как машина войны, как новый вид культурного оружия», — подчеркивает Миллер в биографии Фуко. Само знание о тюрьме, выходя за ее стены, производит освобождающий эффект.

«Желаете согреться? Бегайте по камере!»

Огласив манифест, «Группа информации о тюрьмах» немедленно приступила к расследованиям. Ставка была сделана на мгновенную реакцию: невозможно противостоять избиениям или противозаконному заключению в карцер, если об этом становится известно спустя недели или месяцы. Через адвокатов и тюремных работников ГИТ получала сведения быстрее, чем Министерство юстиции. Семьям арестантов, стоящим в очередях перед тюрьмами в ожидании свидания, раздают вопросники для заключенных, составленные группой университетских социологов. К вопроснику приложен текст: «С заключенными обращаются как с собаками. Те немногие права, которые закреплены за ними, попираются. Мы хотим предать гласности происходящее. Чтобы помочь нам собрать информацию, нужно заполнить вместе с заключенными или бывшими заключенными данный опросник».

Родственники не имели права ничего проносить в тюрьму, поэтому многие просто отказывались контактировать с неизвестными, раздававшими листовки. Некоторые брали бумаги и тут же выбрасывали, показывая наблюдавшим за очередью тюремщикам свою непричастность к происходящему.

«Каждое воскресенье мы идем к входу в тюрьму "Ля Санте", где родственники заключенных в очереди ждут часа начала свиданий. Мы раздаем им наш опросник. В первый раз нас приняли весьма прохладно. Во второй посетители все еще сторонились нас. На третий раз одна женщина нам сказала: "Что вы из пустого в порожнее переливаете! Все это давно надо было сделать!" И вдруг ее словно прорвало: она нам рассказывает все. Она в ярости говорит о том, как обставлены свидания, о деньгах, которые она передает заключенному, о богатых, которые в тюрьме не сидят, о грязи. Причем все окружающие прекрасно понимают, что вокруг полно "длинных ушей" в штатском», — рассказывал Фуко в интервью Politique-Hebdo 18 марта 1971 года.

Даже немногие заполненные анкеты открывают перед участникам ГИТ совершенно неизвестную тюремную реальность. Заключенные пишут о повседневном быте: «Меня обыскивают каждый раз, когда я выхожу в коридор», «Мне не разрешают свидания с женой, а если разрешают, то я не могу пользоваться положенным правом на уединение». До тех пор эти простые факты еще никогда не покидали стен тюрьмы, не попадали в прессу.

Пишут «о работе, о посещениях, о скученности в камерах, о книгах, которых им не дают, о голоде и холоде». Зимой в Нанте к утру все кровати покрывались инеем, в Драгиньяне температура в камерах не поднималась выше нуля, в Клерво не отапливались 58 камер. Днем заключенным запрещали укрываться одеялом, а тюремщики издевались, говоря: «Желаете согреться? Бегайте по камере!» или «Не надо было сюда попадать!».

Многие пишут, что бытовые условия — далеко не худшее; больше угнетает полное бесправие. Любые жалобы на условия содержания перехватываются или переписываются тюремной администрацией. Недовольных сажают в карцер. Осужденных целенаправленно лишают возможности условного освобождения, по поводу и без налагая на них взыскания, от числа которых зависит, можно ли просить УДО.

Среди заключенных оказывается много студентов-заочников. Учащийся филологического факультета получает письмо, в котором поверх замечаний его научного руководителя стоит штамп цензуры. Он пишет директору тюрьмы: «Насколько мне известно, цензор поступает так не по вашему приказу, так как эта мера применяется не ко всем. Очевидно, что этот штамп сводит на нет мою работу». Директор отвечает: «Цензор делает свое дело». Другой заключенный просит разрешить передать ему несколько учебников по математике и механике, на что получает ответ: «Нет, или математика, или механика».

Заключенные стыдятся говорить о притеснениях сексуального характера, но в одной анкете все же прорывается: «В комнате для свиданий надзиратель смотрит, остается ли одежда моей жены в полном порядке». «Похоже, это повсеместное явление. Заключенные просят жену показать грудь и мастурбируют в комнате для свиданий, и это — при том, что охранник всегда может помешать — трудно вынести», — заключает Фуко.

На беззастенчивом угнетении строится и тюремная экономика. Работая 8 часов в день 24 дня в месяц, арестант в среднем получал 20 франков. Самые большие зарплаты в тюрьме «Ля Рокетт»: заключенные клеят пакеты для чулок Christian Dior и получают 40 франков. Даже этой суммы не хватает на ежедневные траты: кусок мяса в столовой стоит 6 франков. В ГИТ подсчитали, что арестант получает две десятых заработка, обещанного государством: пять десятых удерживается на расходы по его содержанию, две десятых на судебное ведомство, одна десятая — на пособие при освобождении.

Впрочем, анкетирование заключенных — не единственный канал, по которому ГИТ получает информацию. Взяв за образец опыт итальянской ультралевой группы «Борьба продолжается» (Lotta Continua), парижские маоисты выезжали в неблагополучные районы и завязывали контакты в среде люмпенов и маргиналов, которые, попадая в тюрьмы, сохраняли связь с группой.

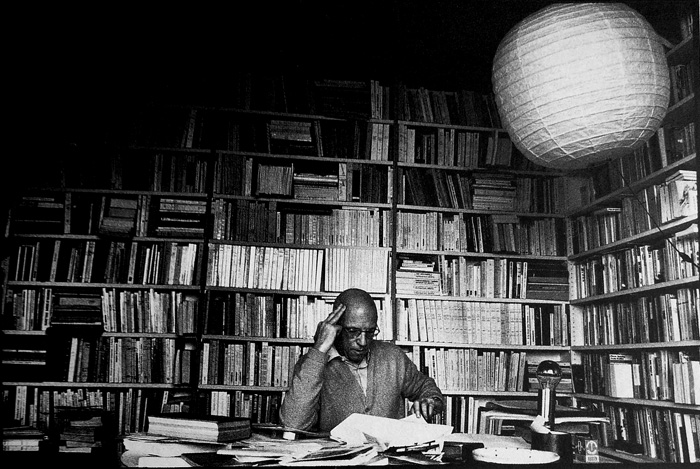

Участники ГИТ собираются дома у Фуко. Между книжных шкафов рассаживаются родственники заключенных; для многих из них в диковинку не только обстановка профессорской квартиры, но и сама вылазка в престижные центральные кварталы. Когда Даниэль Дефер впервые встречал их в прихожей, кто-то из гостей воскликнул: «Надо же, какие времена настали! Теперь буржуа открывают нам двери».

«Готовя первое собрание, мы позвонили судье, и он пришел не один. Мы позвонили тюремному священнику, и он тоже пришел не один. Позвонили психологу — то же самое. Просто лесной пожар. По правде говоря, мы были удивлены. И очень. Затем надо было, чтобы о нас узнали. Несколько изданий, и среди них Politique-Hebdo, сообщили о нашем существовании, и мы стали получать письма. Письма от врачей, от заключенных, от их родных, письма от адвокатов, от тех, кто посещает тюрьмы… Все эти люди предлагали помощь, спрашивали, что надо делать, посылали понемногу денег. Уже на пятой неделе работы мы стали получать письма не только от частных лиц, но и от комитетов лицеистов, от студенческих групп, от комитетов. Все развивается очень быстро… Понимаете, уже не только мы проводим анкетирование, его проводят сотни людей... Нужен был толчок. Теперь мы лишь координируем усилия групп, образовавшихся в провинции и Париже», — говорит Фуко в интервью Politique-Hebdo.

Нестерпимо!

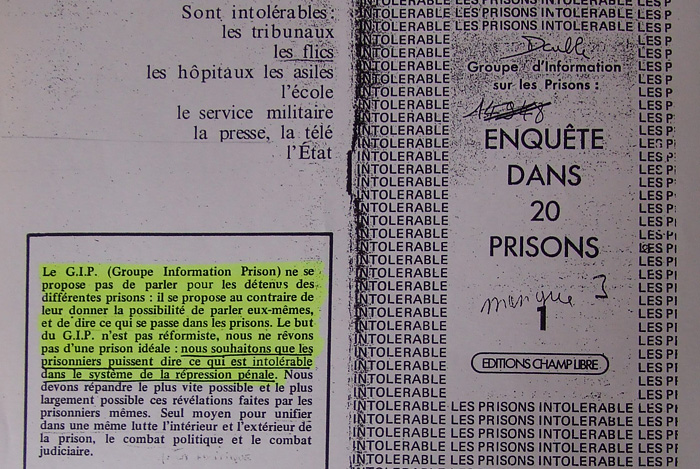

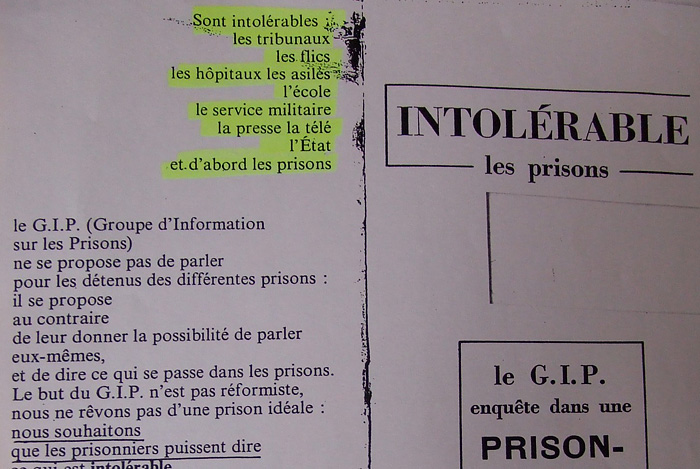

Первый итог работы ГИТ появился в мае 1971 года — издательство «Шан либр» выпустило брошюру «Исследование двадцати тюрем». На обложке лозунг: «Нестерпимы: трибуналы, полицейские, больницы, психиатрические лечебницы, школа, военная служба, пресса, телевидение, государство». Брошюра открывалась введением:

«Трибуналы, тюрьмы, больницы, психиатрические лечебницы, трудовое здравоохранение, университеты, институты прессы и информации: через все эти изобретения дает о себе знать угнетение, прячущееся под разными масками, но исторически всегда являющееся угнетением политическим. Эксплуатируемый класс умеет распознавать угнетение и сопротивляется ему, но он вынужден терпеть его. Теперь оно стало невыносимым для новых социальных слоев — интеллектуалов, инженеров, юристов, врачей, журналистов. Те, кто призван нести правосудие, здоровье, знания, информацию, чувствуют, что угнетение со стороны политической власти распространилось на их сферу деятельности. Это новое ощущение недопустимости позволяет открыто включиться в борьбу, которую издавна ведет пролетариат. Слившись, эти два протеста вызывают к жизни методы, которые были в арсенале пролетариата в XIX веке: в первую очередь, расследования условий жизни рабочих, проводившиеся самими рабочими. Такова роль расследований недопустимого, к которым мы приступаем.

1. Расследования предпринимаются не для того, чтобы улучшить, смягчить или сделать более сносной систему угнетения. Они должны атаковать ее там, где она дает о себе знать, присвоив другое имя — правосудия, техники, знания, объективности. Каждое расследование, следовательно, должно стать политическим актом.

2. Расследования имеют конкретные мишени — институты, которые имеют название и местоположение; управленцев, ответственных лиц, руководителей, порождающих жертв произвола и провоцирующих возмущение, в том числе и среди тех, кто вверен их попечению. Каждое расследование, следовательно, должно стать началом борьбы.

3. Расследования группируют вокруг этих мишеней различные слои населения, которые господствующий класс разделил через систему социальных иерархий и несходства экономических интересов. Расследования будут способствовать устранению этих барьеров, столь необходимых властям, объединяя заключенных, адвокатов и судей. И еще врачей, больных и пациентов больниц.

4. Расследования будут вестись не сторонними техническими группами; следователями станут сами подследственные. Это им предстоит взять слово, сломать преграды, сформулировать, что является нестерпимым, и больше этого не терпеть. Им вести борьбу, которая положит конец угнетению».

Вторая брошюра была посвящена «образцовой» тюрьме «Флери-Мерожи» в департаменте Эссон, третья (она вышла уже в знаменитом издательстве «Галлимар») — убийству главы «Черных пантер» Джорджа Джексона, совершенному 21 августа 1971 года в США в тюрьме «Сан-Квентин»; некоторые участники ГИТ, в частности, философ Жиль Делез и писатель Жан Жене, всерьез интересовались «Черными пантерами». Фуко даже посетил нью-йоркскую тюрьму категории максимальной безопасности «Аттика», которая взбунтовалась после известия о гибели Джексона, и о которой мыслитель рассказывал в интервью изданию Telos.

«Мне очень трудно говорить о человеческом ужасе, ощущаемом действительно физически, который исходит от "Аттики" [...] Преодолев ряд решеток ограды, думаешь, что попал туда, где заключенным помогают снова приспособиться к жизни в обществе, к законопослушанию, к тому, что есть справедливость на практике. И что же видишь вместо этого? Место, где заключенные проводят 10-12 часов в сутки, место, которое они считают своим, представляет собой ужасающую клетку размером полтора метра на два, с одной стороны полностью забранную решетками. Место, где заключенный находится один, где он спит или читает, где он одевается и справляет нужду, — это клетка для диких зверей. Здесь сосредоточено все лицемерие тюрьмы», — говорил Фуко.

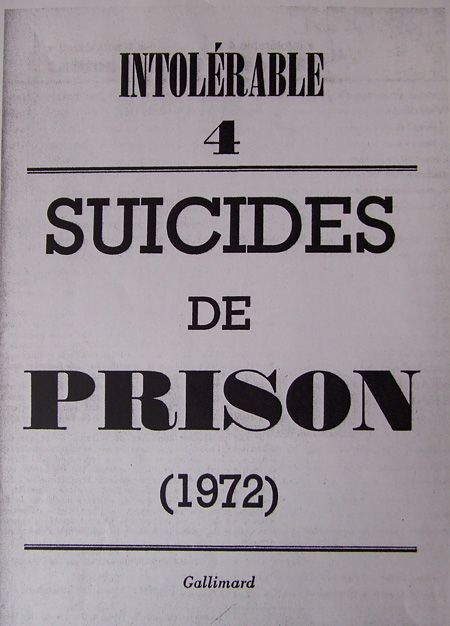

Последняя брошюра ГИТ, опубликованная в январе 1973 года, была посвящена волне самоубийств, прокатившейся по тюрьмам Франции после коллективных протестов. Она начинается с таблицы, в которой сведены факты о 32 случаях суицида, зафиксированных в 1972 году: повешение, передозировка наркотиков, отравление, заглатывание вилки, самосожжение на матрасе. Важным документом стали письма, написанные незадолго до самоубийства заключенным с инициалами Э. М. Ему было 32 года, он был гомосексуалом, зависел от опиатов и впервые оказался за решеткой в семнадцать. Узнав о его сексуальной ориентации, охрана поместила Э.М. в карцер, где тот и повесился. В письмах он рассуждал о поэте-символисте Шарле Бодлере и психиатре Рональде Лэйнге, группе Doors и наркотических переживаниях «вне времени и пространства». Он мечтал бежать из тюрьмы, переехать в Индию и присоединиться к кришнаитам.

Письма сопровождались анонимным — таково было правило ГИТ — комментарием, написанным Фуко: «Причина этой смерти — не только социальная система как таковая, изгоняющая и осуждающая, но вся совокупность предумышленных и персонифицированных провокаций, благодаря которым она функционирует, наводит порядок, благодаря которым она штампует изгнанных и осужденных, основываясь на политике, воплощающей власть полиции и администрации. За смерть этого заключенного несут прямую ответственность конкретные лица».

Брошюры «Группы информации о тюрьмах» продавались в книжных магазинах, а выручка шла на печать листовок, освещавших тюремные инциденты и распространявшихся на улицах.

«Я был в тюрьме, а вы?»

Занимаясь исследованиями тюрьмы, ГИТ не пренебрегала и уличным активизмом, собирая массовые митинги с участием Сартра, Симоны де Бовуар, Ива Монтана, актрисы Симоны Синьоре и других интеллектуалов и знаменитостей. Активисты выходили на улицу с плакатом: «Что вы думаете о тюрьмах? Я был в тюрьме, а вы?» и пытались разговорить прохожих, некоторые из которых в итоге соглашались описать свой тюремный опыт. Самая зрелищная акция ГИТ состоялась в ноябре 1971 года, когда Министерство юстиции Франции отменило единственную разрешенную передачу — «рождественскую посылку», в которой родственники могли передать заключенным продукты или табак. Ведомство запретило посылку, испугавшись, что в охваченные волнениями тюрьмы попадут напильники и оружие. В ответ группа предложила семьям заключенных выйти на площадь перед зданием министерства с гигантской коробкой. После того, как французские газеты напечатали фотографии протестующих, несущих огромный ящик с бантом и надписью «Рождественская посылка — посылка гнева», право на традиционную праздничную передачу вернули.

В 1971-1972 годах комитеты «Группы информации о тюрьмах» открывались по всей Франции, постоянными участниками группы стали три тысячи человек. По праздникам активисты взрывали у тюрем петарды, иногда у ворот разыгрывали скетчи артисты театра «Солей» под руководством Арианы Мнушкиной, которые часто прерывала орудовавшая дубинками полиция. Однажды избили и задержали и самого Фуко, раздавшего листовки у ворот парижской тюрьмы «Санте».

Сенсацией стала пресс-конференция после бунта в тюрьме «Ней». Фуко приехал в Туль, где зачитал журналистам свидетельство тюремного психиатра Эдит Роуз. «Самым мучительным и болезненным для меня было видеть людей, скованных по неделе или более того. Я готова поклясться под присягой, что их не освобождали даже для того, чтобы покормить. Из своего кабинета в лазарете я слышала, как они звали охранников, чтобы те покормили их с вилки… Некоторые свидетели утверждают, что их заставляли жить среди собственных экскрементов, хотя я сама этого не видела. Я подтверждаю, что с того момента, как я приехала в Туль, меня поражало, насколько часты здесь попытки самоубийства. Люди вешались, вскрывали себе вены, глотали ложки, вилки, неоновые лампы», — писала врач.

Роуз стала искомым отчаянным «интеллектуалом нового типа», взбунтовавшимся против власти и лишившимся за это должности. Как с восхищением отмечал Фуко, вместо того, чтобы критиковать тюрьму, она нарушила табу и просто «описала то, что происходило в такой-то день, в таком-то месте, при таких-то обстоятельствах». Доклад Роуз послали министру юстиции, президенту и попытались опубликовать, однако газеты наотрез отказались его печатать. Тогда члены ГИТ, скинувшись, выкупили рекламную полосу в Le Monde, где и увидели свет признания врача. Фуко резюмирует шокирующее подробности: «люди, на несколько дней прикованные к месту за руки и за ноги… установленный порядок чередования наказаний и успокоительных средств, ареста/инъекции, карцера/валиума (о, транквилизирующая мораль!); угонщики автомобилей, которые в двенадцатилетнем возрасте превращаются в преступников на всю жизнь; почти еженощные попытки самоубийства». Сартр увидел в событиях в Туле «начало борьбы против репрессивного режима, который держит нас всех в концентрационной вселенной».

Пережив волну тюремных восстаний, Минюст, чтобы избежать их повторения, начал массово переводить бунтарей в другие исправительные учреждения. Тем самым власти добились противоположного: протест распространялся по тюрьмам. Тюремная администрация ответила созданием зон «повышенной безопасности»: склонных к беспорядкам и осужденных на длительные сроки отделили от основной массы осужденных. Министр юстиции Плевен обвинил ГИТ в провокациях, коммунистическая газета La Marseillaise призвала покончить с «профсоюзом хулиганов».

Фуко, в свою очередь, объявил, что проведет пресс-конференцию, посвященную вторжению полиции в тюрьму «Карл III» в Нанси, прямо в Министерстве юстиции. 18 января 1972 года перед ведомством собрались Фуко, Дефер, Сартр, Жиль Делез с супругой и еще дюжина человек. Фуко зачитал обращение заключенных. Когда демонстранты начали скандировать «Плевен — убийца!», полиция приступила к разгону акции. Как вспоминал журналист и активист ГИТ Клод Мориак, среди протестующих Фуко был «первый, покрасневший, с вздувшимися от усилий мускулами» — он пытался отбить задержанных у полиции. Мориак показал пресс-карту Le Figaro, пообещав, что все разойдутся, если манифестантов отпустят. Полиция согласилась, после чего пресс-конференция продолжилась в редакции Liberation. Через несколько дней ГИТ вывела на митинг против Плевена уже тысячу человек.

«Мишелю казалось, что мы ничего не добились»

На несколько лет «Группа информации о тюрьмах» стала для французских заключенных главным каналом связи с внешним миром. Группа гарантировала, что любая жалоба или сообщение о незаконных действиях тюремщиков будут мгновенно обнародованы. Вчера в провинции избили заключенного — сегодня листовки об инциденте раздавали на парижских улицах. Но в конце 1972-го группа все же объявила о самороспуске. Причиной стала жесткая реакция властей на тюремные бунты: Фуко и его товарищи поняли, что в таких условиях они неспособны помогать заключенным. Преемником ГИТ стал «Инициативный комитет заключенных», сформированный вышедшими из тюрьмы активистами. Они решили ограничиться выпуском (раз в два месяца) журнала, в котором анализировалась бы пенитенциарная система. Это не могло сравниться с ритмом работы ГИТ: парадокс, но университетские интеллектуалы реагировали на происходившее в тюрьмах оперативнее, чем бывшие заключенные, и, в отличие от последних, не теоретизировали, ограничиваясь в своих брошюрах сухим изложением фактов.

«Мишелю казалось, что мы ничего не добились», — говорил Жиль Делез. Не соглашаясь с Фуко, философ считал, что благодаря группе «сложился новый тип обсуждения проблем тюрем, в котором участвуют как заключенные, так и — иногда — другие люди, которого до этого не существовало». Делез вспоминал, что «ГИТ была своеобразным мысленным экспериментом. Мишель всегда рассматривал процесс мышления как эксперимент, это он унаследовал от Ницше. В данном случае суть была […] в том, чтобы понять тюрьму как место, где заключенные переживают определенный опыт, опыт, о котором интеллектуалы — или, по крайней мере, интеллектуалы в предоставлении Фуко — тоже должны размышлять».

В 1975 году вышел новый бестселлер Фуко — «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». Пока «Группа информации о тюрьмах» работала, автор ни разу не обмолвился, о чем пишет, чтобы заключенные не подумали, что он хочет использовать их истории как материал для своей книги.

Без вас «Медиазону» не спасти

«Медиазона» в тяжелом положении — мы так и не восстановили довоенный уровень пожертвований. Сейчас наша цель — 7 500 подписок с иностранных карт. Сохранить «Медиазону» можете только вы, наши читатели.

Помочь Медиазоне